『「GIの値」を知れば糖尿病はよくなる!』 (主婦と生活社)平成23年12月10日発売。

〝蕎麦は低GI食品〟

江戸ソバリエ・ルシック、江戸ソバリエ協会、(社)日本蕎麦協会の有志がGI値の測定に協力

| アンケート編 | レポート編 | ほし・講師エッセイ編 | 出版物編 | 戻 る |

| ☆アンケート編 |

|

「平成24年度江戸ソバリエ講座認定者の訪問蕎麦店集計」 舌学レポートより |

|

「お蕎麦屋さん応援アンケート」 平成23年4月25日開催「第2回 日本そばサミット」にて発表 |

|

「お蕎麦屋さん応援アンケート」 平成22年6月29日開催「草堂勉強会」(お蕎麦屋さんの勉強会)にて発表 |

| 戻る |

| ☆レポート編 |

|

江戸ソバリエ協会制作 外国語版「蕎麦の打ち方」・「お蕎麦の食べ方」 江戸ソバリエ協会は、世界中の人に日本の蕎麦を理解してもらうため、外国語の「お蕎麦の打ち方」や「お蕎麦の食べ方」説明書をメンバーが製作しています。 この度、第二弾として隣国のハングル文字による「お蕎麦の食べ方」も江戸ソバリエ天野栄三様の協力により作成致しました。 知人との蕎麦会や蕎麦打ち体験会などの機会にご利用ください。 当資料の利用方法は次の通りと致します。 ・江戸ソバリエ認定者が行事などで利用する場合はその旨を以下に事前連絡して下さい。 ・江戸ソバリエ以外の方が利用されたい場合は相談に応じます。以下に連絡を頂ければ幸いです。 連絡先:当協会の「お問い合せ先」まで お蕎麦の打ち方:英語版「How to Make Soba」 お蕎麦の食べ方:英語版「How to Enjoy Soba」 お蕎麦の食べ方:ハングル版 |

|

江戸ソバリエレポート(49) とうじ籠作り -神奈川ソバリエの会 長野県松本市奈川地伝来の「とうじ蕎麦」に欠かせない「とうじ籠」作りを体験しました |

|

江戸ソバリエレポート(48) 大消費地・江戸へのそば供給に関する一考察(その3) -小島末夫様(江戸ソバリエ) 江戸を巡るそばの需給動向に関し、供給サイドの視点からのまとめ「その3」です これまでのものはこちらから 大消費地・江戸へのそば供給に関する一考察(その1) 大消費地・江戸へのそば供給に関する一考察(その2) |

|

江戸ソバリエレポート(47) 蕎麦粉のスイーツ -島﨑朝美様(江戸ソバリエ) 毎月開催している会で作った蕎麦粉料理の中でお菓子系を集めてまとめてみました |

|

江戸ソバリエレポート(46) 大消費地・江戸へのそば供給に関する一考察(その2) -小島末夫様(江戸ソバリエ) 江戸を巡るそばの需給動向に関し、供給サイドの視点からのまとめ「その2」です |

|

江戸ソバリエレポート(45) 『激突メシあがれ~自作グルメ頂上決戦~』に出場して -武石 眞澄様(江戸ソバリエ) テレビ出演から得た想いをまとめました |

|

江戸ソバリエレポート(44) 我が国への愉入そばの現況から見る最近の動向と特徴 -小島 末夫様(江戸ソバリエ) 2024年の世界そば市場動向をまとめました |

江戸ソバリエレポート(43) 蕎麦殻に於ける染材としての可能性 -大久保 慈泉様(江戸ソバリエ) 蕎麦殻を使った染色実験で美しい色彩が得られました |

2024年度 第14回「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」入賞作品 <600人前の手打ち蕎麦を贈る醍醐味賞>廣木和美様(江戸ソバリエ) 「我が家の年越しそば」 <郷土蕎麦探訪から見つけた年越蕎麦賞>相原喜代治様(江戸ソバリエ) 「うちの年越しそば(2024)」 <うどん県ならではの新・年越蕎麦賞>岸本直子様(江戸ソバリエ) 「うどん県香川県の年越し蕎麦「讃岐しっぽく蕎麦」」 審査員講評はこちらをご覧下さい |

江戸ソバリエレポート(42) 郷土そば探訪の旅パート8 -相原 喜代治様(江戸ソバリエ) 西馬音内そばが100 年フードに認定されました |

江戸ソバリエレポート(41) 大消費地・江戸へのそば供給に関する一考察(その1) -小島末夫様(江戸ソバリエ) 江戸を巡るそばの需給動向に関して供給サイドの視点からまとめました |

江戸ソバリエレポート(40) 郷土そば探訪の旅パート7 -相原 喜代治様(江戸ソバリエ) 郷土そば探訪の旅最終編更に続きます パート6・7の感想が届きましたので一緒に掲載します |

江戸ソバリエレポート(39) 郷土そば探訪の旅パート6 -相原 喜代治様(江戸ソバリエ) 郷土そば探訪の旅最終編もう少し続きます |

江戸ソバリエレポート(38) 蕎麦がき七変化 -島﨑 朝美様(江戸ソバリエ) 蕎麦がきの応用、つまり七変化です |

江戸ソバリエレポート(37) 桃の節供に雛そばを -安藤 誠様(江戸ソバリエ:小倉庵主人) 桃の節供に三色の雛そばを提供しています |

江戸ソバリエレポート(36) 中国で急増するロシア産玄ソバ輸入と我が国市場への影響 -小島 末夫様(江戸ソバリエ) 中国でロシアからの玄蕎麦輸入が増加しています |

2023年度 第13回「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」入賞作品 <老舗に体験入店賞>吉田奈美様(江戸ソバリエ) 「私の年越蕎麦体験記」 <蕎麦活の年越蕎麦賞>河邊美季様(江戸ソバリエ) 「私の年越しそば」 審査員講評はこちらをご覧下さい |

江戸ソバリエレポート(35) 郷土そば探訪の旅パート5 -相原 喜代治様(江戸ソバリエ) 郷土そば探訪の旅最終編続編です |

江戸ソバリエレポート(34) 郷土そば探訪の旅パート4 -相原 喜代治様(江戸ソバリエ) 郷土そば探訪の旅最終編です |

江戸ソバリエレポート(33) 第15回国際そばシンポジウム開催概要 -小島 末夫様(江戸ソバリエ) 7月に開催された第15回国際そばシンポジウムの概要を報告します |

江戸ソバリエレポート(32) 郷土そば探訪の旅パート3 高遠城主・保科正之公を偲ぶ -相原 喜代治様(江戸ソバリエ) ルーツは十年前の江戸ソバリエ認定時のレポートです |

江戸ソバリエレポート(31) 郷土そば探訪の旅パート2・信州そば発祥の地、伊那市を訪ねて -相原 喜代治様(江戸ソバリエ) 長野県伊那市を訪ね、保科正之公が山形へ移封(国替え)ルートまで考えてみました |

江戸ソバリエレポート(30) 郷土そば研修の旅 -相原 喜代治様(江戸ソバリエ) 郷土そばである富倉蕎麦の打ち方を勉強しました |

江戸ソバリエレポート(29) リハビリとしての蕎麦打ち -高島 陽一様(江戸ソバリエ・ルシック) リハビリテーション訓練として蕎麦打ちを行なった報告です |

江戸ソバリエレポート(28) 「江戸ソバリエそば打ち会」170回を越えて~ 手学のススメ ~ -小池 晃様(江戸ソバリエ・ルシック) 東京都江戸川区での「江戸ソバリエそば打ち会」は170回を越えました。 |

2022年度 第12回「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」入賞作品 <「美味しい」は実にたのしい賞>高島陽一様(江戸ソバリエ・ルシック) 「『晦日蕎麦の会』100回を終えて」 <受け継がれる技賞>佐藤悦子様 (江戸ソバリエ・ルシック) 「年越し蕎麦と思い出」 <フォーエバープライスレス賞>小林照男様(江戸ソバリエ・ルシック) 「2022年の我家の年越し蕎麦は『牡蠣そば』になりました」 <茶そばのテーゼ賞>奥平真里子様・高橋文雄様・宮本 学様(江戸ソバリエ)満木葉子様 「私たちの年越し蕎麦 ~世界一旨い茶そばを作る」 審査員講評はこちらをご覧下さい (参考寄稿)林審査員我が家の年越し蕎麦 |

江戸ソバリエレポート(27) 『月(げっ)桃(とう)蕎麦』『富倉蕎麦』『へぎ蕎麦』 -赤尾 吉一様(江戸ソバリエ・ルシック) 沖縄・新潟・長野で3種類の蕎麦を調べてきました。 |

江戸ソバリエレポート(26) 小林一茶の「七番日記」に見る蕎麦切り -小林 尚人様(江戸ソバリエ・ルシック) 一茶の句帖『七番日記』から蕎麦切りに関する記述の考察を行ないました |

江戸ソバリエレポート(25) 蕎麦の史跡探訪向 -成田 久則様(江戸ソバリエ) 都内にある蕎麦の史跡3件を1日で探訪してきました |

江戸ソバリエレポート(24) お蕎麦屋さんに行きましょう!私の「舌学へのススメ」 -藁科 美伸様(江戸ソバリエ) 私流おススメの「お蕎麦屋さんの食べ歩き」です |

江戸ソバリエレポート(23) 外国(中国)産玄そばの輸入状況と国内取引価格の動向 -小島 末夫様(江戸ソバリエ) 輸入元そばの高騰が報道されていますが、最近の国内取引価格の動向も含めまとめました |

江戸ソバリエレポート(22) ソバの葉っぱのポタージュで食べるルチンたっぷりの蕎麦 -佐藤 悦子様(江戸ソバリエ・ルシック) インド・ラダックの体験をもとにしたソバの葉っぱの色々な使い方です |

江戸ソバリエレポート(21) 簡単!まな板と包丁で作る十割手打ち蕎麦 -齋藤 利恵様(江戸ソバリエ) 家庭にある調理用具で十割蕎麦を打ちました |

| 江戸ソバリエレポート(20) 幻の元祖『冷麺』と『雉そば』を食べる -赤尾 吉一様 (江戸ソバリエ・ルシック) 飯高 直樹様 (江戸ソバリエの店 「kitaikebukuro CHOJUAN」 店主) 『新・みんなのそば文化入門』に登場する幻の元祖『冷麺』と『雉そば』を食べることとなりました |

| 江戸ソバリエレポート(19) 美味しい《蕎麦がき苺大福》を召し上がれ♪ -小池ともこ様(江戸ソバリエ) 《蕎麦がきの苺大福》を作りましたのでレシピをご紹介します |

| 江戸ソバリエレポート(18) 蕎麦の実の「起き上がり小法師」と「ストラップ」 -興津 芳信様(江戸ソバリエ) 蕎麦の実形の「起き上がり小法師」と「ストラップ」とを作成するに至った経緯です |

2021年度 第11回「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」入賞作品 <蕎麦を広めま賞>前浜佳代子様(江戸ソバリエ・ルシック) 「私にとっての『年越蕎麦』」 <こだわりま賞>伊佐邦子様(江戸ソバリエ) 「我が家の年越蕎麦」 <無形財産で賞>益井徳弘様(江戸ソバリエ) 「年越蕎麦は『左きき』奮闘記」 <やめられないで賞>小林照男様(江戸ソバリエ・ルシック) 「団地の方の『年越蕎麦』打ち」 審査員講評はこちらをご覧下さい |

| 江戸ソバリエレポート(17) 伊吹そば「太平寺流そば打ち」の再現 -中村 良一様(江戸ソバリエ) 貴重な資料をもとに伊吹そばの産地に伝わる蕎麦打ち法の再現報告です |

| 江戸ソバリエレポート(16) スイスから蕎麦食品便り -大渡 陽子様(江戸ソバリエ) 協会制作英語版「お蕎麦の食べ方」を翻訳された大渡陽子様からのスイス蕎麦食品便りです |

| 江戸ソバリエレポート(15) 天目山栖雲寺 第7回蕎麦切り奉納 -恩田 智博様(江戸ソバリエ) 第7回蕎麦切り奉納と「蕎麦切発祥の地」の説明版建立のレポートです |

| 江戸ソバリエレポート(14) 「根津ランチタイム」を続けて -岩井 正道様(江戸ソバリエ) 「根津ランチタイム」も9月30日で357回。 |

| 江戸ソバリエレポート(13) そば粉入り栗ご飯 -小池ともこ様(江戸ソバリエ) 皆様もぜひ楽しんでお試しください。 |

| 江戸ソバリエレポート(12) 楽しく学ぶ『そばうちカルタ』 -八木君敏様(江戸ソバリエ) ユニークな『そばうちカルタ』。これも蕎麦文化活動ですね。 |

| 江戸ソバリエレポート(11) チーム農援隊と蕎麦への関わり -高橋正様(江戸ソバリエ) 援農ボランティアと蕎麦がどう関わってゆくかの報告です。 |

|

恩師 大西近江先生!「ラダックで見付けました」

小林照男(江戸ソバリエ・ルシック) ラダック地方で「ダッタンソバ野生祖先種」発見した経緯を大西先生との話を交えまとめました |

|

江戸ソバリエレポート(10) 千葉県九十九里地方の郷土蕎麦「鰯蕎麦」 -小林照男様(江戸ソバリエ・ルシック) 文献に記述のある郷土蕎麦「鰯蕎麦」の復活を目指し制作してみました |

令和2年度 第10回「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」入賞作品 <郷土蕎麦ルネサンス賞>鶴見みどり様(江戸ソバリエ) 「九十九里地方の郷土蕎麦「いわし蕎麦」をめぐる~」 審査員講評はこちらをご覧下さい |

| 江戸ソバリエレポート(9) 「冷がけ蕎麦11選と、番外編」 -島﨑朝美様(江戸ソバリエ) 暑くなる時期に向け島﨑家の冷がけ蕎麦を披露します |

|

江戸ソバリエレポート(8) 「中国人科学者によるソバ属新種の発見について」 -小島末夫様(江戸ソバリエ) 最新の『中国蕎麦学』状況を報告します |

|

江戸ソバリエレポート(7) 「信濃では月と仏とおらがそば-この句は一茶の句ではない-」 -小林尚人様(江戸ソバリエ・ルシック) 信州生まれで東京で暮らす小林様が、一茶の作品といわれる句について考察しました |

| 江戸ソバリエレポート(6) 「小林一茶の『七番日記』に見る蕎麦切り」 -小林尚人様(江戸ソバリエ・ルシック) 信州生まれで東京で暮らす小林様が、江戸で暮らして信州に帰った一茶の心に迫る作品です |

| 江戸ソバリエレポート(5) 「“ソバ大国”ロシアの現況」-小島末夫様(江戸ソバリエ) 最新のロシアソバ事情をまとめました |

| 江戸ソバリエレポート(4) 「建長寺発祥の建長寺汁(けんちん汁)」-恩田智博様(江戸ソバリエ) 伝承の《けんちん汁》の作り方紹介です |

| 江戸ソバリエレポート(3) 「お弁当作り奮闘中!味の決め手は蕎麦汁のかえし」 -大前麗様(江戸ソバリエ) 小学生の息子のため、蕎麦汁用のかえしを使って弁当作りに奮闘しました |

| 江戸ソバリエレポート(2) 「蕎麦料理に願いを込めて」-福島和子様(江戸ソバリエ・ルシック) コロナ禍が一日も早く収束することを願いながらいろいろ蕎麦料理を作りました |

| 江戸ソバリエレポート(1) 「一茶の蕎麦の句」-小林尚人様(江戸ソバリエ・ルシック) 信州生まれの筆者が、同郷が小林一茶の生んだ蕎麦の句についてまとめました |

令和元年 第9回「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」入賞作品 <国際交流賞>小林照男様(江戸ソバリエ・ルシック)「中国帰国者への年越蕎麦振舞い」 <あったか家族賞>小林照男様(江戸ソバリエ・ルシック)「令和元年の年越蕎麦」 <江戸ソバリエ学術賞> 森川英理子・宮本学・高橋文雄・山崎祥平様(江戸ソバリエ)「日の丸蕎麦と五輪さらだ」 各作品への審査員講評はこちらをご覧下さい |

平成30年度 第8回「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」入賞作品 <粋な仲間賞>千葉ソバリエの会様 「私たちの年越し蕎麦 渦巻點心 ~新たな年の幸せを願って~」 <名水蕎麦賞>中野克彦様 (江戸ソバリエ・ルシック)「富山の名水で打つ平成最後の年越蕎麦」 <母恋蕎麦賞>松浦賢三様 (江戸ソバリエ) 「私の年越し蕎麦」 <あったか家族賞>増田和子様 (江戸ソバリエ)「わが家の年越しそば」 <年越蕎麦元年賞>大前麗様 (江戸ソバリエ)「自分の道具で打つ初めての年越し蕎麦」 各作品への審査員講評はこちらをご覧下さい |

平成29年度 第7回「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」入賞作品 <粋な仲間賞> 砂野信様 (江戸ソバリエ・ルシック) 「~蕎麦は人と人を繋ぎ、時代も繋ぐ~色んなご縁で繋がった人々と《NEW鴨なん》年越蕎麦を創る!!」 <あったか家族賞> 福島和子様 (江戸ソバリエ・ルシック)「わが家の年越蕎麦料理」 <あったか家族賞> 荒井香織様 (江戸ソバリエ・ルシック)「わが家の鴨鍋&締め蕎麦」 <郷土貢献賞> 牧井徹様 (京都府出石町在住)「郷土料理の《出石そば》」 各作品への審査員講評はこちらをご覧下さい (参考寄稿)ほしひかる「年越蕎麦の風習を考える」 |

|

蕎麦のルーツを探る~北インド・ラダック地方の蕎麦探索~ 江戸ソバリエ・ルシック 寺方蕎麦研究会 & 江戸ソバリエ ウンナンの会 北インド・ラダック地方に伝統的な蕎麦食文化があることを知り、 2015年から2017年の3回ラダック各地を巡った内容をまとめました。 1.ラダックの概要 4.ラダックの石臼 7.意見交換会 2.ラダックの蕎麦 5.蕎麦交流会 8.まとめ 3.ラダックの食 6.新聞記事 9.蕎麦シンポジューム |

平成29年度江戸ソバリエ認定審査 最優秀賞受賞作品 脳学最優秀賞 ☆高野美子 様 「仮想 四季の江戸東京野菜と蕎麦の楽しみ」 ☆畑礼子 様 「食育における「江戸蕎麦」のススメ」 ☆野村耕一 様 「蕎麦屋酒のすすめ」 舌学最優秀賞 ☆都澤昌克(三遊亭金也) 様 「『芸人』出会い度の高いお蕎麦屋さん」 |

~吟ずる蕎麦屋~粋(いき)な蕎麦屋酒、乙(おつ)な蕎麦屋ワイン 江戸ソバリエワイン部主宰 沼田 実 ワインを生業とする筆者が「蕎麦屋ワイン」の在り位置を蕎麦屋酒からひもといたレポートです (参考寄稿)ほしひかる「青木玉の、お蕎麦で飲む酒」(magazine『空』第70号:2017年9月発行に掲載) |

平成28年 第6回「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」 入賞作品 《優秀賞:リア充家族賞》マダム節子様 「至福の年越蕎麦」 《優秀賞:蕎麦の源流を訪ねて賞》横山明子様 「横山家ラダック仕込み年越蕎麦鍋」 英語(English) |

平成28年度江戸ソバリエ認定審査 脳学最優秀賞受賞作品 ☆石井絵里子 様 「赤ちゃん、子供、大人のすべての人に新鮮なお蕎麦の本来の味を伝えていきたい (私が実践してきたことと、考察) 」 ☆高田尚子 様 「迷人が気付いた子供蕎麦打ちの奥義。」 |

第Ⅱ期江戸ソバリエ ルシック 脳学論文最優秀賞レポート 「ITを利活用した仲間運営管理システム」-池田勇介様 「蕎学のススメ~蕎麦は、人の心を繋ぐのか?~」-砂野信様 |

平成27年 第5回「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」コンテスト 入賞作品 《地元で繋がりま賞》高島陽一様 「私たちの年越蕎麦」 《蕎麦屋のリレー賞》海緑風様 「晦日蕎麦・年越蕎麦」 《大学生と若返りま賞》中野克彦様 「学生たちと手蒔きから始める年越蕎麦」 《集う側(そば)には福来る!賞》沼田実様 「年越 鴨けんちんとうじ蕎麦」 《この思いお客様に届けま賞》鈴木正巳様 「年越蕎麦の思い出」 各作品への審査員評についてはこちらをご覧下さい |

平成27年度江戸ソバリエ認定審査 脳学最優秀賞受賞作品 ☆沼田実 様 「江戸蕎麦と水、そして松尾芭蕉が繋ぐ縁」 ☆松田綾子 様 「女性のそばの食し方についての考察」 ☆上村紀子 様 「月をテーマに秋の一日を蕎麦懐石で、 正午の茶事を楽しみました」 各作品への審査員評についてはこちらをご覧下さい |

江戸ソバリエ・ルシック第6回特別セミナー「イタリア パスタの魅力~世界の麺」参加者レポート セミナー終了後、出席された方々が、名古屋食糧より提供された米粉入りの麺にチャレンジされた 報告をいただきましたので紹介いたします。 1.「蕎麦打に使った場合」江戸ソバリエ講師 寺西 恭子 2.「蕎麦打ちに使った場合」江戸ソバリエ・ルシック 畑 貞則 3.「手打蕎麦とチヂミとお好み焼きに使った場合」江戸ソバリエ・ルシック 中島 浩雄 4.「米粉の麺と米粉のパスタ」高島 陽一、谷岡 真弓、江戸ソバリエ「石臼の会」 5.「米粉のパスタ・米粉パン・赤ワインパスタ」江戸ソバリエ・ルシック 高島 陽一 セミナーの様子はこちらからご覧下さい |

平成26年「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」コンテスト 入賞作品 《創意工夫賞》福島和子様 「蕎麦の磯辺巻き・蕎麦の巾着煮」 《地域繋絆賞》谷岡真弓様 「私たちの大晦日 年越し蕎麦打ち会」 《蕎麦三昧賞》興津芳信様 「蕎麦三昧、これが我が家の年越蕎麦」 |

|

蕎麦粉のテイスティング

コントローラー:小林照男、稲澤敏行

北海道幌加内町(有)マルシメ川嶋商店の依頼で「どの様な蕎麦粉が好まれるか」を目的として 北海道産(3地区)の蕎麦粉のテイスティングを行った。 |

|

平成25年「第3回年越蕎麦コンクール」

―課題「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」 入賞作品 ・郷土貢献賞 小林照男様 「木葉蕎麦」 ・郷土貢献賞 三上卓治様 「津軽蕎麦」 各作品への審査員評についてはこちらをご覧下さい |

|

平成24年江戸ソバリエ認定講座開講10回記念「第2回年越蕎麦コンクール」

―課題「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」 入賞作品 ・あったか家族賞 福島和子様 「鴨と揚げそばがきの治部煮風」 ・あったか家族賞 水津優子様 「我家的年越蕎麦於香港」 ・江戸ソバリエ学術賞 たつみ蕎麦の会(宮本学・日高啓華・佐久間香里)様 「宝来そば ~ 江戸蕎麦の復元」 レポート 年 表 ・粋な仲間賞 七江会有志(吉田道人・海緑風・宮本学・菊池佳重子・安藤誠)様 「寒ざらし発芽そばの実づくし膳」 ・国際交流賞 小林照男様 「中国帰国者との年越しそば」 各作品への審査員評についてはこちらをご覧下さい |

| 平成23年「わが家の年越蕎麦、私たちの年越蕎麦」入賞作品 カレーを纏った年越蕎麦-今村弘美様 |

| 平成22年度最優秀脳学レポート「藤村和夫賞」受賞 「これが江戸の蕎麦」を探る旅へ-水梨由佳様 |

|

江戸ソバリエ・ルシック 優秀レポート 「石臼の研究」-三浦謙一様 |

|

平成19年度最優秀脳学レポート「高瀬礼文賞」受賞 「蕎麦やのこだわりと自分のこだわり」-赤木洋子様 |

| 戻る |

| ☆ほし・講師エッセイ編 |

|

「江戸式」の誕生~日本の未来遺産~

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 「江戸式」の誕生についてまとめました | |

|

和食は京で生まれ、江戸で完成した

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 寺方蕎麦から江戸蕎麦への端境期についてまとめました | |

|

江戸蕎麦御三家

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 江戸蕎麦の三大のれんについてまとめました | |

|

《ざる蕎麦》の祖・伊勢屋伊兵衛の事

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 「ふのりうどん」から伊勢屋伊兵衛が浮かびました | |

|

屋台の誤解話

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 屋台蕎麦についてまとめました | |

|

蕎麦、soba、元年

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 「蕎麦決戦」TV放映を期に蕎麦の歴史についてまとめました | |

|

江戸蕎麦三大民話

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 江戸の蕎麦にまつわる三つの民話です | |

|

幻の蕎麦湯ルート

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 《蕎麦湯》の伝播についてまとめました | |

|

石臼の音

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 《石臼》について所感をまとめました | |

|

江戸の《付け蕎麦》誕生

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 《付け蕎麦》誕生についてまとめました | |

|

江戸式竹笊の誕生

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 竹ざると蕎麦の由来についてまとめました | |

|

史料に見る皇家のお蕎麦

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 江戸期の文献に記述された皇室と蕎麦の関係についてまとめました | |

|

日本型華夷(かい)秩序の眼

【Ⅰ】

【Ⅱ】

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 蕎麦切り伝播、天目山棲雲寺蕎麦奉納を素材に日本型華夷秩序の視点でまとめました | |

|

誕生記3題 【江戸蕎麦】 【江戸蕎麦学】 【舌学ノート】 ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 江戸ソバリエ認定講座開講に先立って思ったことを綴りました。 | |

|

白磁光明蕎麦猪口ものがたり

Ⅰ.肥前編 Ⅱ.江戸編 ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 江戸のお蕎麦に付きものの白磁の猪口についてものがたりにしました | |

|

提案:深大寺地区の蕎麦文化を守り続けていくために

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 深大寺そば学院學監として「門前」様の掲示板への提言を掲載しました。 | |

|

更科蕎麦ものがたり

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 3月4日「更科蕎麦の日」に因み「更科蕎麦」について記しました。 | |

|

食育 江戸蕎麦賛歌

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 講義のレポートへの感想文としてまとめました | |

|

円爾の麺と栄西の茶

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 茶と蕎麦の関係についてまとめました | |

|

日本蕎麦文化概論

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 江戸蕎麦と郷土蕎麦との対比についてまとめました | |

|

寺方蕎麦ものがたり

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 深大寺の水車から寺方蕎麦についてまとめました | |

|

学校で、正規の蕎麦教育を!

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 江戸ソバリエ理事長として幅広い蕎麦教育について記述しました | |

|

提案「さらなる、蕎麦会・官能評価会の蓄積と、文学の研究を!」

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 特定非営利活動法人江戸ソバリエ協会理事長としての提案です | |

|

蕎麦と地球= 江戸ソバリエ19年目の年越蕎麦 =

ほしひかる (江戸ソバリエ協会理事長) 江戸ソバリエ19年目(2022年)の大晦日。年越蕎麦の日を機に〝歳月の変化〟を呟いてみました | |

|

なぜ日本人は蕎麦を打つのか?― 手学のススメ ―

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 伊藤さんのお話から「なぜ」の解明には神話学、心理学、哲学、歴史学など多方面からの視点が必要だということを痛感しました | |

|

美味しさを考える― 舌学のススメ ―

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 蕎麦の美味しさを江戸ソバリエ講座の「舌学」の観点から考えて下さい | |

|

日本語の「そば」「蕎麦」にまつわる大事な話

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 「そぱ」「蕎麦」ということばについて国語国字文化の観点からまとめてみました | |

|

日新舎友蕎子著『蕎麦全書』を解く

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 『蕎麦全書』とその著者日新舎友蕎子のついてまとめてみました | |

|

名探偵と蕎麦

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 探偵小説から見た東京蕎麦屋小史 | |

|

恩師高瀬礼文先生 江戸ソバリエ第1期開催当時の思い出

笠川 晢 (江戸ソバリエ講師・おだわらそばくらぶ主宰) 認定講座講師の筆者が、講座開催に際し高瀬礼文先生とのエピソードをまとめました

蕎麦切 芭蕉庵~ 夢は枯野をかけ巡る ~

| ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 俳聖芭蕉を通した蕎麦論 |

|

「蕎麦民話」江戸ソバリエ朗読舘

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 民話「蕎麦の茎はなぜ赤い」の東漸説 | |

|

鹿児島の蕎麦切踊りの歴史符号

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 江戸ソバリエだから見えてくる郷土蕎麦の文化 | |

|

年越蕎麦の風習を考える

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 江戸と地方の年越し蕎麦のあり方をまとめました | |

|

‘暖簾’は儒学から生まれた~ 明日のための蕎麦の学校 ~

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 江戸蕎麦の暖簾がどう誕生し、繋がれてきたかの歩みをまとめました。 | |

|

これが江戸の粋な味

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 江戸の蕎麦つゆが誕生するに至った食材の歩みを綴りました。 | |

|

嘴から橋まで、箸のお話

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 嘴、橋、箸。いずれも読みは「はし」。これらの文字の関連をほしひかる流にまとめました。 | |

|

蕎麦切 広重

街道舘(前編)

江戸百舘 (後編)

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 当サイト内「登録・古江戸蕎麦切!!」コーナーに登場する多くの品はお江戸日本橋地域で誕生しました。 その成り立ちを広重の「江戸名所百景」と絡めて読み解きます。 | |

|

外食店の祖 誕生

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 外食店としての蕎麦屋が誕生する経過を当時の海外の様子とも比較しながらまとめてみました。 | |

|

「深大寺蕎麦」を演じる

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 江戸名所図会に記された深大寺蕎麦の世界。再現までの道程を記述してみました。 | |

|

「寺方蕎麦」を散策す

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 《渡来》⇒《寺方》⇒《江戸》へと独自の進化を遂げた日本の蕎麦食文化 今回は《寺方蕎麦》の歴史について記載してみました。 | |

|

『本朝食鑑』の「蕎麦」を再現する ほしひかる (江戸ソバリエ協会)

古江戸蕎麦切の汁を再現する 山岳手打蕎麦「一寿」板垣一寿 赤穂義士討入(元禄15年=1703年)のころの蕎麦切は? 古江戸蕎麦切を史料に基づいて再現してみました。 | |

|

ソハキリ初見の「常明寺」を探す~2月3日は江戸蕎麦記念日~

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 江戸における蕎麦切初見の寺「常明寺」はどこにあったのか。 残された資料を手がかりに所在地を推定してみました。 | |

|

SOBA、悠久の旅路

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) ほしひかるの眼に見えてきた「原産地 → 渡来蕎麦 ⇒ 寺方蕎麦 ⇒ 江戸蕎麦」の流れをまとめました。 | |

|

対馬から蕎麦の原初を想う ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 日本のソバの中で「最も原種に近い」といわれている対馬のソバ「対馬在来」。 縁あって対馬を訪問することが出来たので記事にまとめました。 | |

|

和食は料理の芸術品 = 日本料理と和食 =

ほしひかる (江戸ソバリエ協会) 日本料理と和食の定義についてほしひかる流に整理してみました。 |

| 戻る |

| ☆出版物編 |

|

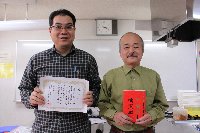

日本GI研究会 代表世話人 田中照二さん

『「GIの値」を知れば糖尿病はよくなる!』 (主婦と生活社)平成23年12月10日発売。 〝蕎麦は低GI食品〟 江戸ソバリエ・ルシック、江戸ソバリエ協会、(社)日本蕎麦協会の有志がGI値の測定に協力 |

|

江戸ソバリエ協会は蕎麦屋ガイドブック作成に協力して参りました。 |

|

◎『蕎麦王国 埼玉』(平成28年5月刊) 著:ほしひかる+江戸ソバリエ |

|

◎『お蕎麦のレッスン』(平成25年9月刊) 著:ほしひかる+江戸ソバリエ |

|

『江戸蕎麦めぐり。』上梓を記念して、出版社の幹書房様より今までの蕎麦シリーズ執筆・編集の協力に対して感謝状をいただく。

(平成23年1月) 写真:協力の1冊目となった『神奈川のうまい蕎麦64選』と近著『江戸蕎麦めぐり』の関係者 左より笠川晢さん(江戸ソバリエ講師)、山田義基さん(江戸ソバリエ・ルシック)、寺西恭子さん(江戸ソバリエ講師)、 片倉英統先生(横浜元町一茶庵)、ほしひかる(江戸ソバリエ協会)、関泰邦さん(幹書房社長)、松本一夫さん(江戸ソバリエ・ルシック) 幹書房様から出版された江戸ソバリエ協力蕎麦屋ガイドブックは次の通りです。 (2007年)『神奈川のうまい蕎麦64選』 (2008年)『埼玉のうまい蕎麦75選』『茨城のうまい蕎麦84選』 (2009年)『静岡・山梨のうまい蕎麦83選』(2010年)『休日の蕎麦と温泉めぐり』 (2011年)『続・千葉のうまい蕎麦50選』『江戸蕎麦めぐり。』、 (2012年)『新・神奈川のうまい蕎麦64選』(2013年)『新・埼玉のうまい蕎麦64選』 |

|

『至福の蕎麦屋』の監修・編集・執筆者たち アジア麻薬・貧困撲滅協会(理事長:氏原暉男)に執筆料の一部を寄付、 同協会より感謝状を授与される。 |

| 戻る |